Description des mouvements de terrain et de leurs conséquences

Description des mouvements de terrain et de leurs conséquences

Les mouvements de terrain sont des déplacements naturels de sols et de sous-sols. Leur occurrence dépend de nombreux paramètres, comme la nature du sol, la configuration des lieux, en surface et en sous-sol, ou la météo.

Ces mouvements peuvent être classés en deux catégories :

-

Les mouvements lents, qui déforment progressivement le sol et finissent par endommager les constructions.

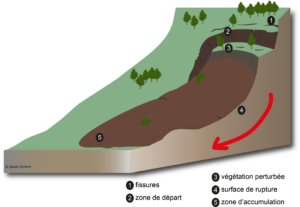

Parmi ceux-ci on retrouve les glissements de terrain qui sont des déplacement généralement lent (de quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) d’une masse de terrain sur une pente. Les conditions d’apparition du phénomène sont liées à la nature et à la structure des terrains, à la morphologie du site, à la pente topographique et à la présence d’eau. Les glissements peuvent engendrer des coulées boueuses (phénomène rapide).

Les facteurs en causes

Parmi les facteurs d’origine naturelle, on identifie :

- Les fortes pluies et la fonte des neiges

- L’affouillement des berges

- L’effondrement de cavités sous-minant le versant

- Un séisme

Les facteurs d’origine humaine sont généralement les suites de travaux d’aménagement : surcharge en tête d’un talus ou d’un versant déjà instable, décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, rejets d’eau, pratique culturale, déboisement, etc…

-

Les mouvements rapides, soudains et brutaux, qui peuvent mettre en danger les personnes et occasionner des dégâts matériels importants.

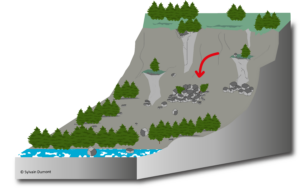

Parmi ceux-ci on retrouve les chutes de pierres, de blocs et éboulements. Ils résultent de l’action de la pesanteur sur des éléments rocheux. Les éboulements et chutes de blocs se produisent à partir de falaises, d’escarpements rocheux, de formations meubles à blocs (moraines par exemple) ou de blocs provisoirement immobilisés sur une pente.

Parmi ceux-ci on retrouve les chutes de pierres, de blocs et éboulements. Ils résultent de l’action de la pesanteur sur des éléments rocheux. Les éboulements et chutes de blocs se produisent à partir de falaises, d’escarpements rocheux, de formations meubles à blocs (moraines par exemple) ou de blocs provisoirement immobilisés sur une pente.

Les facteurs en causes :

Les principaux facteurs naturels susceptibles de déclencher éboulements et chutes de blocs :

- Les pressions hydrostatiques dues à la pluviométrie et à la fonte des neiges

- L’alternance gel/dégel

- La croissance de la végétation

- Les secousses sismiques

- L’affouillement ou le sapement de la falaise.

Étant donné la rapidité, la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les instabilités rocheuses constituent des dangers pour les vies humaines, même pour de faibles volumes (chutes de pierres).

Evénements historiques sur le territoire

Le territoire de la Communauté de communes de l’Oisans est particulièrement exposé aux mouvements de terrain, en lien avec la forte pente des versants, la nature géologique des sols et les conditions climatiques. Dans la vallée du Vénéon, les secteurs de la Bérarde, Saint-Christophe-en-Oisans et les Étages sont concernés par des instabilités actives ou anciennes.

À l’échelle intercommunale, ces phénomènes peuvent compromettre les accès routiers (notamment la RD530), isoler temporairement des hameaux et représenter un risque pour les habitants, les touristes et les infrastructures. Le 21 décembre 2024, un éboulement sur la RD530 a eu lieu à l’aval de Venosc impactant un véhicule en circulation, dont un des 3 occupants est décédé.

————————–

Pour aller plus loin

- Site de Georisques pour des informations générales

- Site du Ministère de la Transition Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche pour des informations générales