Description des séismes et de leurs conséquences

Description des séismes et de leurs conséquences

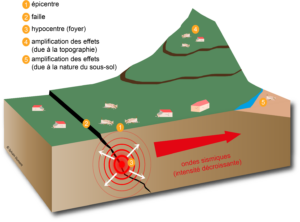

La majorité des séismes se produisent à la limite entre des plaques tectoniques, généralement le long de failles. Lorsque le frottement entre les blocs de part et d’autre d’une de ces failles est important, le mouvement est empêché. De l’énergie s’accumule le long de la faille. Lorsque l’énergie accumulée permet de surmonter l’effet du frottement, le retard du mouvement se traduit par un déplacement instantané entre blocs qui est la cause des séismes. Après la secousse principale, de petits réajustements des blocs au voisinage de la faille peuvent se produire, qui engendrent d’autres secousses, appelées répliques. Dans certains cas, la nature du sous-sol ou le relief du secteur exposé, peuvent piéger les ondes sismiques et augmenter l’amplitude du mouvement sismique. On parle alors d’effets de site.

D’autres séismes sont dits induits ou anthropiques : ils sont déclenchés par l’activité humaine (construction de barrages, exploitation de la géothermie…).

On peut comparer les séismes entre eux grâce à deux types de paramètres :

L’intensité: Si on s’intéresse à l’effet des séismes en surface, l’intensité est déterminée sur une échelle qui va des secousses imperceptibles à celles qui provoquent l’effondrement généralisé des bâtiments. La valeur de l’intensité dépend donc à la fois du phénomène, mais aussi du contexte local, et elle diminue globalement avec l’éloignement par rapport à l’épicentre. L’intensité est très importante pour caractériser les séismes anciens, pour lesquelles aucune mesure instrumentale n’est disponible et dont la connaissance repose sur la mention des dégâts qu’ils ont provoqués.

La magnitude : Pour caractériser le phénomène (la rupture) on utilise la magnitude. La magnitude représente l’énergie libérée par la rupture en profondeur. Elle peut être calculée par différentes approches, à partir des enregistrements de stations sismiques qui mesurent les mouvements en surface. L’échelle de Richter est la plus connue, car c’est une échelle utilisée depuis 1935 pour comparer les séismes entre eux, à l’origine, en Californie.

L’ensemble du territoire de la CCO se situe en zone modérée, classée niveau 3 sur 5.

Les bons réflexes

Sources : Géorisques.gouv.fr

————————–

Pour aller plus loin

- Site Georisques pour des informations générales

- Site Ministère de la Transition Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche pour des informations générales

- Sites Bureau Central Sismologique Français (BCSF) et du Réseau National de Surveillance Sismique (RENASS) pour l’historique des séismes en France